皆さんこんにちは!

何回かに分けて、空飛ぶクルマを構成している部品について学習していきます。

第1回目は、心臓部でもあるバッテリー(電池)です。

電気自動車と同様に、空飛ぶクルマもバッテリーで動きます。使われているのが

リチウムイオン電池です。

そのリチウムイオン電池の基本的な構造と水素燃料電池との違いなど、最新の

ニュースを交えて学習していきます。

リチウムイオンバッテリー(電池)

リチウムイオン電池の原理

リチウムイオン電池(二次電池:再充電が可能なで電池)は、スマートフォンや

タブレット、ウェアラブルデバイス、ノートパソコンなど小型・薄型化する電子機器を

はじめ、EV(電気自動車)・HEV(ハイブリッド自動車)の車載用バッテリー、住宅用

の太陽光発電・燃料電池の蓄電システムなどに幅広く使われています。用途の拡大に伴い

さまざまな構造や形状のリチウムイオン電池が生産されています。その基本的な構造や代

表的な形状などについて解説します。

〈図〉リチウムイオン電池の充電・放電時の流れ

一般的なリチウムイオン電池は「正極」と「負極」の間をリチウムイオンが移動するこ

とで電気を出し入れすることができます。

正極としてコバルト酸リチウム(LiCoO2)などの金属酸化物が、また負極として黒鉛な

どの炭素材料が用いられています。これら二つの電極は、多孔質の絶縁フィルム(セパレ

ータ)で隔てられており、この間には六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)などを有機溶媒

に溶かした電解液で満たされております。Li イオンが電気エネルギーの担い手となるため

正極、負極、電解液のいずれもが Liイオンに対して高い伝導性をもっています。

さらに、正極、負極材料とも積層構造をもっており、図に示すようにこれらの層間の隙間

に Li イオンが侵入することができます。充電により正極の LiCoO2 の層間から Li イオン

が引き抜かれ、負極の黒鉛層へ挿入されます。逆に、放電時には、Li イオンが黒鉛層から

放出されて、正極の酸化物に取り込まれます。

このように、充放電によって起こる反応は基本的に Li イオンの移動のみで、二つの電極の

構造は全く変化しません。このため優れたサイクル特性を示し、充放電を繰り返しても、

顕著な特性の劣化はありません。

リチウムイオン電池の形態

リチウムイオン電池には3つの形態があります。

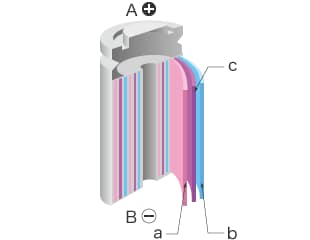

1.円筒型

- A:正極端子

- B:負極端子

- a:正極

- b:負極

- c:セパレータ

円筒型のリチウムイオン電池は、もっとも低コストで容量密度が高いといわれてい

ます。ただし、ケース内部で複数のセルを組み合わせるタイプの場合、セル間に隙

間ができるため、密度が低くなります。

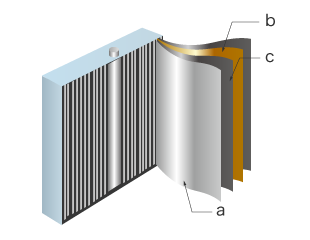

2.角型

- a:正極

- b:負極

- c:セパレータ

角型のリチウムイオン電池では、アルミ製のケースが多く採用されています。素材が鉄

かアルミかで、角型電池の極性が変わります。鉄製ケースはヘッダー部がプラス極、ア

ルミ製ケース部はマイナス極になります。

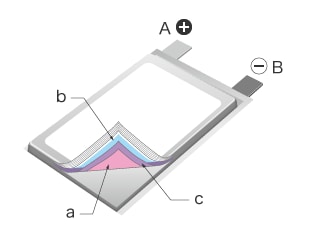

3.ラミネート型(リチウムポリマー電池)

- A:正極端子

- B:負極端子

- a:正極

- b:負極

- c:セパレータ

ラミネート型は、リチウムポリマー電池とも呼ばれます。フィルムでラミネートしたセ

ルを用いることにより厚みを抑えることができ、スマートフォン・タブレットなど低背

化が求められる機器に用いられます。

一般に電解液は、ポリエチレンオキシド(PEO)・ポリプロピレンオキシド(PPO)・

ポリフッ化ビニリデン(PVdF)などのポリマーを加えてゲル化したものです。

リチウムイオン電池の課題

リチウムイオン電池は、軽くてエネルギー密度が高く、繰り返し充放電による劣化が小

さいので、電気自動車やプラグインハイブリッド車用の駆動用電源としての利用が期待

されており、そのための研究開発が精力的に行われています。

また、温度に敏感で、低温時は電力を通常より多く使ってしまい寿命が短くなります。

反対に高温時は、熱を持ってしまい発火の危険性があります。

もう一つの課題は、衝撃に弱いことです。外部からの衝撃により内部の電解液のイオンが

発火する危険があります。初期のパソコンのバッテリーに使われていた電池は、航空機

機内で発火した事例が何件も報告されています。そのため、航空会社は貨物や手荷物に

搭載できるバッテリーの数を制限しています。

高い製造コストをいかに下げるかが普及への大きな課題となっております。特に、正極

を構成するコバルトは埋蔵量が少なく高価であるため、安価で入手しやすいニッケルや

マンガンを含む化合物への代替により製造コストを下げる試みがなされております。

次世代のリチウムイオン電池

リチウムイオン電池の改良・性能向上と並行して、各企業で次世代の二次電池の開発が

進められています。普及や実用化が期待されている代表的な次世代電池の種類と特徴を

紹介します。

- ・リチウム空気電池

- 理論容量密度は1万Wh/kgを超える可能性が指摘されており、実際の試験でも約

- 600Wh/kgの達成が確認されています。金属リチウムを負極に用いますが、それが

- 析出しやすいため、空気中の水分と反応した際の安全性や特性の悪化が課題といわ

- れています。

- ・全固体電池

- リチウムイオン電池のような電解液は持たず、固体電解質をセパレータとして用い

- ます。形状の自由度が高く、液漏れの心配がないことが利点です。理論容量密度は

- 2000Wh/kg以上といわれています。これは理論上の値であり、現段階では500Wh

- /kg以上を目標として実用化に向けた研究開発が進められています。充放電が速く、

- そのサイクルを重ねても劣化しにくいことも利点です。

- 固体の電解質には硫黄系と酸素系があります。ただし、前者のほうが優れた特性を

- 持つ一方、発火や浸水時に硫化水素が生じる危険性があります。電子機器に搭載で

- きる小型なものから生産が始まっています。

- ・次世代リチウムイオン電池

- 負極材にシリコンやグラフェンを採用することにより、既存の製造工程を活かしなが

- ら容量を増大させることを目的に研究開発されています。電解液の変更による充放電

- の高速化も注目されている研究項目です。

- ・リチウム硫黄電池

- 全固体電池を上回る理論容量密度2500Wh/kgで、コバルトなど高価な材料を使用しな

- いため、低コスト・大容量が期待されています。一方、導電性や安定性の低さ、充放電

- サイクルによる特性悪化が課題として挙げられています。

- ・ナトリウムイオン電池

- 容量密度は、現在のリチウムイオン電池と同等もしくは少し劣りますが、レアメタルを

- 必要とせず、既存の製造設備を応用できるため、低コストで製造できることがメリット

- です。析出時の反応性が高いことなど安全性への課題や充放電による特性悪化は、既存

- のリチウムイオン電池と同様です。

Solithor 固体リチウム バッテリーを設計

ベルギーのバッテリー大手企業のSolithorは、航空機やeVTOL用の固体リチウムバッ

テリーの開発を行っています。

そして先日、Solithorは、航空構造 (設計と製造、製造から印刷まで)、サービス、イ

ノベーション、宇宙、防衛の分野で活動する航空宇宙企業Sonaca Group と業務提携

をして高密度充電式全固体リチウム電池システムを共同開発を行うことを決定しました。

高密度充電式全固体リチウム電池のバッテリーにはリチウム金属が使用されますが、

リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物またはリチウムイオンリン酸塩を使用して

います。

2027年から2029年の間にパートナーとの飛行試験を開始する準備ができた技術デモンス

トレーター航空機(試作実験機)を用意することを目指しています。2025年から2027年

の間に地上試験を実施する準備ができている新しいバッテリーの試作例を用意する予定

です。

水素燃料電池

リチウムイオン電池と並んで注目されているのが、水素燃料電池です。

航空機の部門ではまだ開発段階ですが、日本のトヨタのミライやホンダのクラリティが

あります。これらは、燃料電池自動車(Fuel Cell Vehicle; FCV)と呼ばれて、車両に

充填した水素と空気中にある酸素を燃料電池で反応させて発電し、モーター駆動により

走行する自動車です。走行時には、二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物

(SOx)などの大気汚染物質を排出せず、水(H2O)だけを排出するという「究極のエコカー」

として将来の普及が期待されています。

水素燃料電池の構造

燃料電池(Fuel Cell; FC)は、電気化学反応により、燃料が持つ化学エネルギーから電気

エネルギーを取り出す装置のことをいい、水素をはじめ、炭化水素やアルコールなど、

様々な燃料を利用するものがあります。

水素を燃料とする燃料電池は、水の電気分解の逆反応を利用しており、負極に水素(H2)、

正極に酸素(O2)を供給して反応させることで、エネルギーとして電気及び熱、反応後物

として水(H2O)を得ることができる装置です。燃料電池から排出されるものは水(多くは

温水や水蒸気の形態)だけであり、地球温暖化を引き起こすと考えられているCO2の排出

はありません。

水素の特徴

水素は、多様な一次エネルギー源から様々な方法で製造でき、気体、液体などあらゆる

形態で貯蔵・輸送が可能です。

また、利用段階でCO2を排出せず、燃料電池技術を活用することで高いエネルギー効率

が得られ、さらに自立・分散型電源として非常時に外部に電気を供給することが出来る

など、優れた特性を有しており、将来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待

されています。

- 省エネルギーにつながる

水素からエネルギーを取り出す装置のひとつである燃料電池は、水素と酸素の

電気化学反応から電気エネルギーを直接取り出すため発電効率が高く、また、

反応時に出る熱を有効利用することで、高い総合エネルギー効率を得ることが

できます。

- 製造原料の代替性が高い

副生水素、原油随伴ガス、褐炭といった未利用のエネルギーや、再生可能エネルギ

ーを含む多様な一次エネルギー源から様々な方法で水素を得ることができます。

- 二酸化炭素排出量を削減

水素は、利用段階では二酸化炭素を排出しないため、再生可能エネルギーから水素

を製造することで、二酸化炭素排出量を大幅に削減することができます。

- 水素・燃料電池関連の市場

我が国の水素関連市場は、2030年に1兆円程度、2050年には8兆円程度に拡大する

との試算があります。我が国の燃料電池分野の特許出願数は世界第1位で、水素利用

分野における関連産業の振興が期待できます。

水素燃料電池の課題

水素燃料電池は、その構造に課題があります。貯蔵燃料タンクが、従来のリチウムイオン

電池より大きくなってしまいます。

また、水素ステーションなどのインフラストラクチャーの整備やその安全管理に費用が

かかってしまいます。行政機関、再生可能エネルギー・水素等関連閣僚会議によって決定

された「水素基本戦略」(2017年12月決定)では、モビリティにおける水素利用の中核

はFCV・水素ステーションの普及としており、FCVについて、2025年までに20万台程度

2030年までに80万台程度の普及を目指すとしています。水素ステーションに関しては

2030年までに900カ所の設置を予定しています。

ただしこれは、自動車(FCV)に関してであって、航空機のものではありません。

この水素ステーションを航空機用に開発するとなると、空港内で特殊な管理の中での

運用が求められます。一般のジェット燃料貯蔵所とは別に。

水素ステーションの構造

水素ステーションは方式によりいくつかの種類があり、その場で水素を製造して利用

する「オンサイト式ステーション」、他所で製造した水素を、カードルやローリーで

輸送してきて利用する「オフサイト式ステーション」や、水素ステーションの機能を

コンテナ等に搭載し、移動することができる「移動式ステーション」があります。

水素ステーションの基本的な構成は、水素を82MPa程度(約800気圧)にまで圧縮する

「圧縮機」、圧縮した水素を蓄えておく「蓄圧器」、充填時の温度上昇を防止するため

に高圧水素をマイナス40℃程度まで予冷するための「プレクーラー」、高圧水素をFCV

に充填するノズルなどを備えた「ディスペンサー」などです。

このほか、前述のオンサイト式ステーションの場合は、都市ガスなどを水蒸気改質したり

水を電気分解したりして水素を製造する「水素製造装置」が設置されています。

定置式水素ステーション(例)

移動式水素ステーション(例)

英国のバーミンガム空港、水素を燃料とする地方便をサポート

英国のバーミンガム空港は、ZeroAvia のキャンペーンに参加して、水素を燃料とする

地域航空会社のフライトをサポートするためのインフラストラクチャを確立しました。

バーミンガム空港は、水素燃料補給インフラを確立し、試験運用を行うために使用する

土地を割り当てました。イングランドの中央ミッドランズ地方にあるこの空港は、20

年代半ばまでに英国全土の短距離のネット ゼロ カーボン フライトのハブになりたいと

考えています。

英国のバーミンガム国際空港などのパートナーと協力して、水素燃料インフラストラクチャ

空港から半径 250 nm 以内のヨーロッパの目的地へのルートを確立するために取り組ん

でいます。

このプロジェクトでは、水素の燃料補給と管理に関する航空固有の安全基準とプロトコル

の開発を目指します。ZeroAvia の ZA600 水素推進システムを使用するように改造される

既存の 10 席から 19 席の航空機の就航に向けた準備を目的としています。具体的には

水素動力の De Havilland Dash 8-300 を使用します。

ZeroAvia の ZA600 水素推進システム搭載のDe Havilland Dash 8-300試験機

まとめ

今回は、航空機に使用されるリチウムイオン電池と水素燃料電池について学習しました。

eVTOLや電機飛行機の課題は、バッテリーの性能です。いかに長時間使用でき、軽量で

コストがかからないかが大切です。

しかし、一番は安全性です。そのことを忘れてはいけません。

水素燃料電池は、日本の得意分野です。しかし現在、普及が進んでいないのはコストが

かかりすぎていることや、インフラストラクチャーの整備が遅れていることが原因です。

日本の空飛ぶクルマの中で、水素燃料を使っているのはHIEN(ヒエン)のハイブリッド

推進だけです。今後の開発に期待しましょう。

それでは今日はこの辺で・・・

またお会いできる日を楽しみにしています。

コメント